【药物基因检测】让“一针致聋”悲剧不再发生,其实很简单!

视频中的小女孩叫浠诺,年仅5岁,2岁时因高烧用药不当,导致耳聋。

小女孩用手语说:我知道声音都在我身边,我很努力听,不过就是听不到。

这是任谁都不愿意发生在自己家庭里的悲剧。

这种不因天灾而因人祸的悲剧为什么一而再,再而三发生?为什么我们要允许这种痛苦出现在本该快乐无邪的孩子的世界里?

曾经红遍全国的舞蹈《千手观音》,表演的21个演员全是聋哑人。其中18个是因为药物致聋,绝大部分都又都是在两岁前后,因为发烧时使用抗生素导致的耳聋。

我国7岁以下儿童,因为不合理使用抗生素造成药物性耳聋的数量多达30万,占总体聋哑儿童的比例高达30%-40%。其中,绝大多数的聋儿都是因为在小时候注射氨基糖甙类抗生素而“一针致聋”,永久失去了听力。

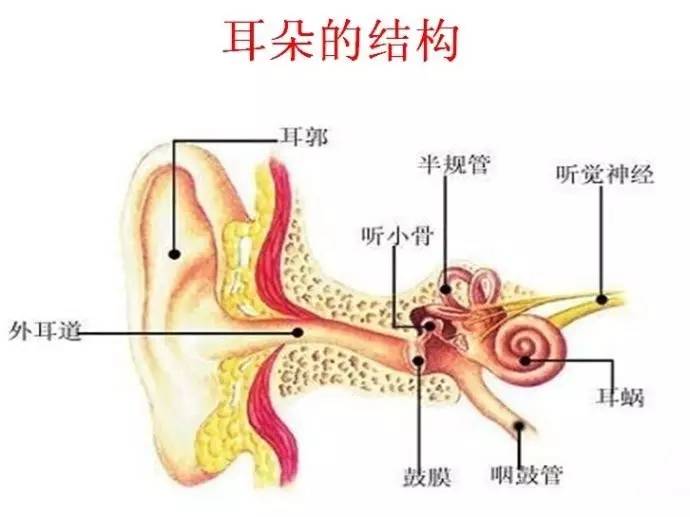

药物性耳聋被破坏的是,感知声音最重要又最脆弱的部位--耳蜗毛细胞。毛细胞是听觉神经的末梢感受器,正常情况下毛细胞把声能转化成生物电冲动传给听觉神经输入大脑中枢,人才能听到外界的各种声音。耳毒性药物专门伤害毛细胞,让人感受不到外界的声音。这种聋属于“感音神经性聋”,难以治愈。

药物中毒性耳聋主要表现为听觉系统的慢性中毒,以耳聋、耳鸣为主。耳聋多在用药后1~2周出现,对于儿童来说,早期的症状不太容易识别,开始时不疼不痒,外耳道既不红肿也不流脓,孩子不哭不闹,反而变得安静,具有很大的隐蔽性,有时孩子都变哑了,家长还不知是耳聋引起的。儿童药物性耳聋常为双侧性、永久性损害。特别是幼儿,由于不会诉说或表达不准确,待家长发现时,语言发育已经受损害,不仅致聋而且致哑,贻误了治疗时机。

因药物高剂量致聋只是很小的一部分,绝大多数是由于携带药物致聋基因突变造成。“一针致聋”的孩子因本身携带有一种线粒体基因的突变,这类人群常常在不知情的情况下使用氨基糖甙类药物而致聋。全国聋病分子流行病学调查研究显示,中国聋人群体中有4.4%的个体是因为携带线粒体基因突变,在使用氨基糖甙类药物后会引发听力下降。

12SrRNA 是人线粒体DNA编码产物,其第1555位A-G突变和1494位C-T突变本身不会导致耳聋,但当有人携带两者突变之一、或同时有这两种突变的时候,就会对氨基糖甙类的药物十分敏感,只要使用少量的氨基糖苷类药物,就会导致不可逆的耳聋。

线粒体DNA是母系单性遗传的,也就是说只要母亲的线粒体DNA有这种突变,那么她孩子的线粒体DNA也一定会有这种突变。

据报道,每300个人,就有一个人带有A1555G或C1494T基因突变。

氨基糖苷类药物是治疗革兰氏阴性细菌所引起的感染性疾病、败血症及其他类型的化脓性感染的常用药,包括庆大霉素、卡那霉素、链霉素等为代表的常用抗生素。

汉基基因儿童药物性耳聋基因检测,通过提取孩子的口腔粘膜细胞,凭借芯片测序法可以及早获悉是否为突变携带者,为孩子的就医用药提供终身指导,避免因氨基糖苷类药物的误用导致耳聋。